Auf dem Technologie-Event RoadtrIP von LOGIC media solutions im MACE-Konferenzzentrum in Unterföhring präsentierte Anna-Maria Zeußel ein Thema, das für viele Besucher noch Neuland war – und gleichzeitig ein enormes Potenzial für die Medienproduktion der Zukunft birgt: TAMS, der Time Addressable Media Store. Das von BBC R&D entwickelte Konzept verspricht nicht weniger als eine strukturelle Neudefinition digitaler Speicher- und Verarbeitungsprozesse in der Medienproduktion – Cloud-native, referenzbasiert und modular integrierbar.

Zeußel, die derzeit ihre Masterarbeit zu TAMS schreibt, vermittelte einen tiefgreifenden Einblick in die technische Architektur und die praktischen Anwendungsmöglichkeiten der Technologie.

Die Herausforderung: Mehr Signale, mehr Formate, mehr Anforderungen

Der Vortrag setzte mit einem grundsätzlichen Problem an, das viele Produktionsumgebungen aktuell eint: Die Zahl paralleler Signale steigt kontinuierlich – ob im Sport, in Redaktionen oder bei Events. Gleichzeitig wächst die Zahl der Zielplattformen: Lineares Fernsehen, Mediatheken, Social Media, OTT – und all das bei steigenden Anforderungen an Geschwindigkeit, Barrierefreiheit, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit.

„Wir haben mehr Input als je zuvor und müssen daraus mehr Versionen erzeugen – in kürzester Zeit und für unterschiedlichste Ausspielwege“, so Zeußel. Der herkömmliche Ansatz, für jeden neuen Zweck neue Dateien zu erzeugen und über dedizierte Speicherstrukturen zu verwalten, stoße zunehmend an technische, wirtschaftliche und ökologische Grenzen.

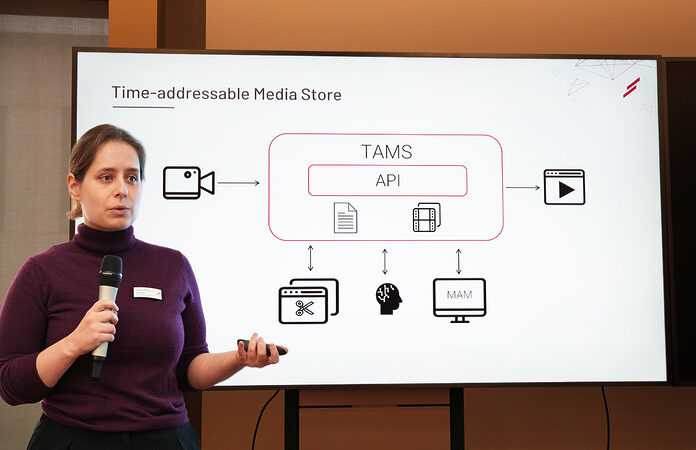

Das Prinzip von TAMS: Trennen, referenzieren, nicht duplizieren

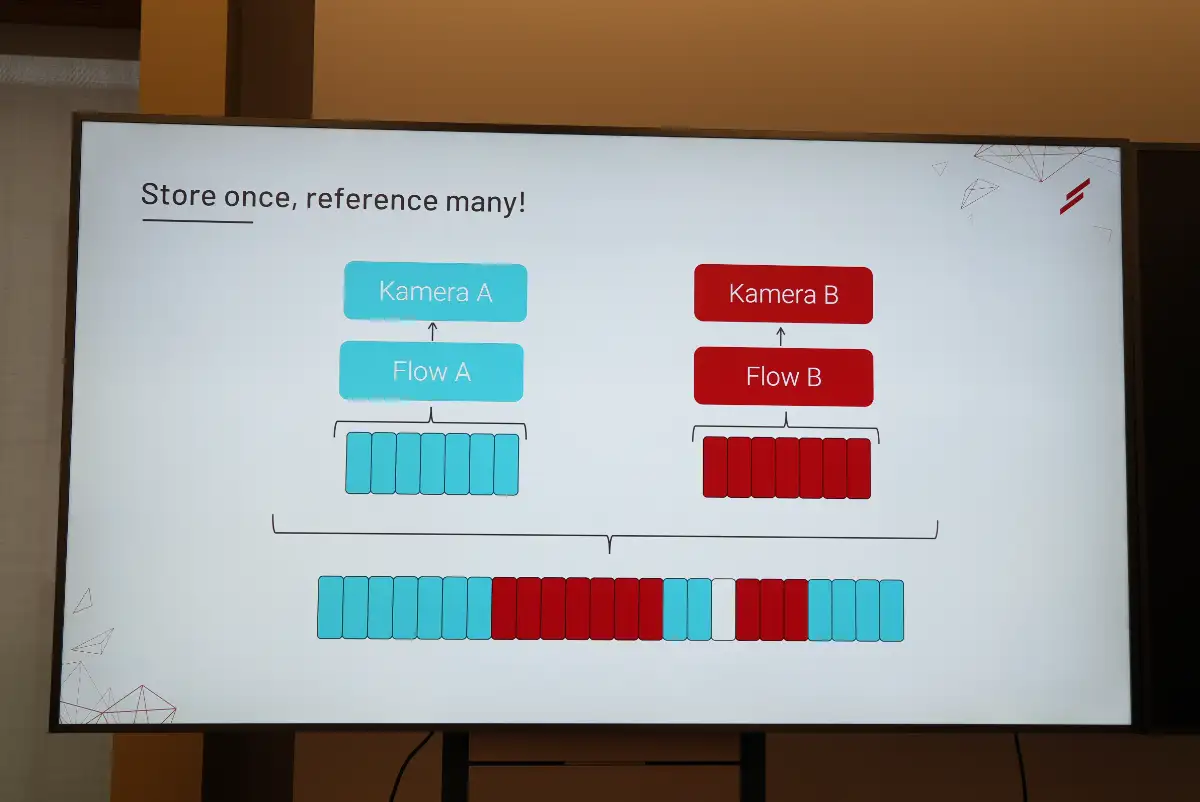

TAMS adressiert diese Herausforderung mit einem grundlegend anderen Ansatz: Inhalte werden nur einmal gespeichert – in segmentierter Form –, und alle weiteren Bearbeitungsschritte erfolgen ausschließlich über Referenzen. Grundlage ist ein modularer, offener Objektspeicher, der Medienobjekte und Metadaten voneinander entkoppelt.

Signale – ob Datei, Stream oder Live-Input – werden beim Ingest in Chunks zerlegt („Chunking“) und in einer strukturierten Form gespeichert. Die Metadaten zu diesen Medienobjekten werden separat verwaltet und bilden die Grundlage für Schnittprozesse, KI-Auswertung, Archivierung oder Playout.

„Ein Schnittsystem oder ein MAM kommuniziert nicht mehr direkt mit der Datei, sondern mit Metadaten-Referenzen. Nur wenn tatsächlich ein neues Segment entsteht – etwa bei einer Überblendung oder Texteinblendung – wird ein neuer Chunk angelegt. Alles andere bleibt referenziert“, erklärte Zeußel.

Das Datenmodell: Sources, Flows, Segmente

Das TAMS-Modell basiert auf einer präzise definierten Struktur:

- Source: eine Ursprungsquelle, z. B. ein Kamera-Feed oder ein Input-Stream.

- Flow: eine technische Repräsentation dieser Quelle – etwa verschiedene Auflösungen, Sprachversionen oder Transcodings.

- Flow Segments: einzelne Zeitsegmente innerhalb eines Flows. Diese enthalten URLs zum tatsächlichen Speicherort der Chunks und sind die kleinste adressierbare Einheit.

Die Segmentgröße kann flexibel gewählt werden. Wichtig ist lediglich, dass sie eindeutig dekodierbar ist – also z. B. GOP-genau bei Video. „Für sinnvolle Referenzierbarkeit ist es entscheidend, dass Segmente sauber adressierbar sind, sonst kann das System keinen stabilen Zugriff gewährleisten“, so Zeußel.

Die Timeline als zentrales Steuerungselement

Im Mittelpunkt des Workflows steht eine zentrale Timeline, über die alle Zugriffe, Schnitte, Abfragen und Ausspielungen organisiert werden. „Alle Operationen laufen über diese Timeline – egal ob KI-Analyse, Highlight-Cut oder Archivabfrage. Das schafft Konsistenz über alle Anwendungen hinweg.“

Ein Schnittvorgang im TAMS-Ökosystem bedeutet daher nicht das Erzeugen neuer Medienobjekte, sondern das Erstellen einer neuen Referenzstruktur. Der eigentliche Medien-Export erfolgt erst, wenn Inhalte das System verlassen – also z. B. in ein lineares Playout oder auf eine externe Plattform ausgespielt werden.

Offen, standardisiert, Cloud-nativ – aber nicht exklusiv

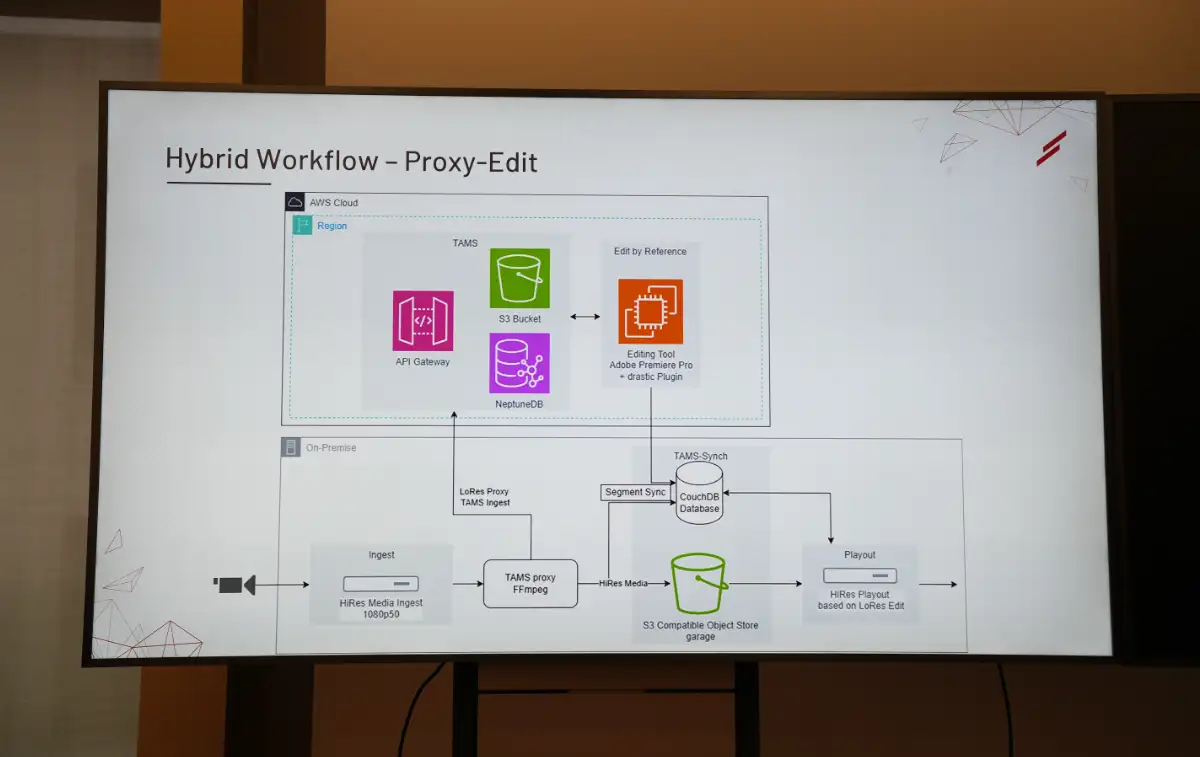

TAMS wurde von BBC Research & Development als offene Spezifikation aufgesetzt und ist frei über GitHub verfügbar. Es ist vollständig Cloud-nativ gedacht, erlaubt jedoch auch hybride Infrastrukturen. So lassen sich etwa Proxies in der Cloud editieren, während das HiRes-Material lokal bleibt – inklusive automatischer Synchronisation beim finalen Export.

Das Datenmodell baut u. a. auf bekannten Standards wie AMWA NMOS und IMF auf und nutzt für Segmentierung Formate wie MPEG-DASH oder HLS. Die Modularität erlaubt es Herstellern wie Nutzern, eigene Komponenten zu integrieren, sei es für Editing, Analyse oder Transkodierung.

Hybrid-Szenarien in der Forschung

In ihrer eigenen Masterarbeit untersucht Zeußel derzeit die Integration hybrider Workflows mit TAMS. Ein Beispiel: HiRes-Files werden lokal ingestiert und gechunkt, Proxys in die Cloud gespiegelt, dort editiert und die Referenzliste zurückgeführt. Playout erfolgt dann lokal auf Basis der ursprünglichen HiRes-Chunks. Der Vorteil: Kein Daten-Upload großer Dateien, keine Migration – nur Metadaten und Referenzen bewegen sich.

„Das reduziert Kosten, spart Bandbreite und sorgt dafür, dass keine Dateiduplikate entstehen. Und trotzdem können auch entfernte Teams effizient arbeiten – mit voller Kontrolle über Content und Zugriff“, so Zeußel.

Abgrenzung zu MXL und Ergänzung bestehender Infrastrukturen

Ein Missverständnis räumte Zeußel gleich mit auf: „TAMS ist nicht MXL.“ Zwar arbeite auch TAMS mit Flows, Graines und parallelen Zugriffen, doch liegt der Fokus klar auf Postproduktion, Archivierung und Dateiverarbeitung. „Für latenzarme Live-Produktionen ist MXL die richtige Wahl. Aber TAMS ergänzt dieses Setup ideal – etwa für Highlight-Produktion, Content-Versionierung oder automatisierte Schnittprozesse.“