Die Bundesliga definiert ihr Medienprodukt neu – nicht als Selbstzweck, sondern als präzise Antwort auf veränderte Nutzungsgewohnheiten und technische Möglichkeiten. Im Zentrum steht ein Versprechen: Nähe. Nähe zu Spielsituationen, Nähe zu Protagonisten, Nähe zur Atmosphäre im Stadion. Dominik Scholler, Vice President Product Management und Innovation bei der DFL, beschreibt dieses Leitmotiv als konsequenten Fanfokus. „Im Mittelpunkt steht für uns immer die Frage, wie wir Emotionen und Erlebnisse so transportieren können, dass sie auch abseits des Stadions spürbar werden“, sagt er.

Technologie bleibt Werkzeug, das Basissignal die tragende Struktur. Darauf aufbauend entfaltet die Liga ein System aus klar gestaffelten Produktionsstandards, sorgfältig abgestimmten Zugängen und iterativ entwickelten Zusatzformaten, die lineares Live-Erlebnis, digitale Verwertung und immersive Experimente zusammenführen.

Bilder, die den Unterschied machen

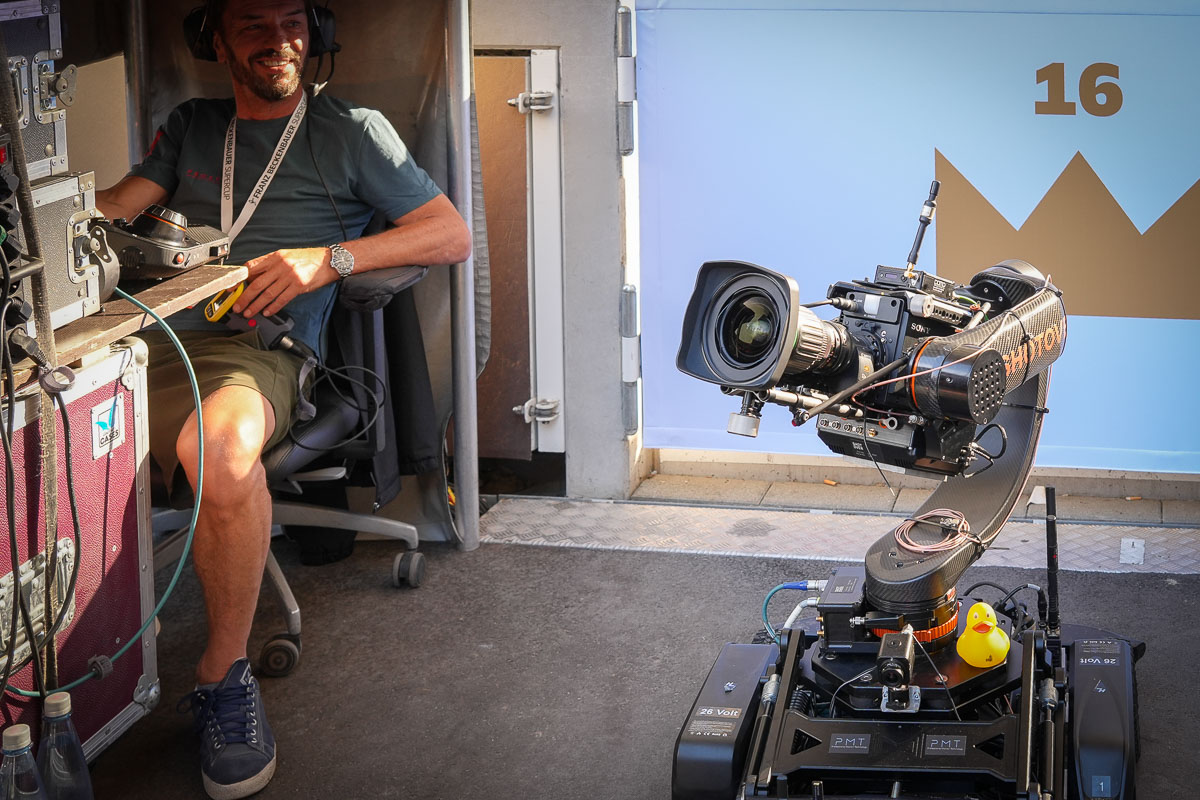

Die Grundlage bildet ein robust definiertes Kamerakonzept, das die Qualitätsanforderungen pro Wettbewerb und Spielsituation fixiert und zugleich Spielräume für Verwerter lässt. Der Supercup zeigt, wohin die Reise geht: produziert in 2160p50 HDR, in Dolby Atmos abgemischt und mit Spezialperspektiven angereichert – von High-Speed hinter den Toren über cineastische Blickachsen bis zur am Headset getragenen RevCam des Schiedsrichters. Diese Perspektive sei, so Scholler, „kein Gimmick, sondern eine echte Bereicherung, um Schlüsselszenen aus einer zusätzlichen Dimension erlebbar zu machen“.

Parallel eröffnet ein Innovationsbudget den Pay-Live-Partnern die Möglichkeit, einzelne Produktionen gezielt aufzuwerten – etwa durch zusätzliche Spezialkameras oder den Sprung auf einen höheren Standard. Damit öffnet die DFL bewusst einen Gestaltungskorridor für Sender, die ihr Publikum spezifisch ansprechen wollen. „Wir wollen Flexibilität ermöglichen, ohne die Grundqualität des Basissignals zu gefährden“, sagt Scholler.

Ein Spieltag zum Miterleben

Ein zweiter Pfeiler sind die Leuchtturmspiele, deren Zahl pro Saison festgelegt ist und die mit erweiterten Zugängen einhergehen. Neben erhöhter medienseitiger Relevanz bedeutet das zusätzliche Interview-Formate und tiefere Einblicke. Dort, wo Bilder Nähe schaffen, öffnet die DFL den Zugang – vom frühen Kabinen-On-Camera-Opening über die Buskamera und Ankunftsinterviews bis zu Flash-Gesprächen unmittelbar nach Abpfiff.

Besonders in der 2. Bundesliga kommen neue Formate hinzu: kurze Trainer- oder Co-Trainer-Interviews vor Wiederanpfiff, die Einblick in Halbzeitbesprechungen geben, sowie POV-Clips aus der Ich-Perspektive, die Spieler beim Weg vom Bus in die Kabine oder beim Feiern in der Fankurve zeigen. „Es geht uns darum, die Dramaturgie eines Spieltags von der Ankunft bis zur letzten Szene zu erzählen – aber immer im Dialog mit Clubs und Trainern, damit das Vertrauen stimmt“, erklärt Scholler.

Diese Nähe entsteht nicht durch Vorgaben, sondern durch Abstimmungen mit allen Beteiligten. „Wir setzen uns sehr frühzeitig mit den Clubs, und den Medienpartnern zusammen, um gemeinsam zu definieren, welche Zugänge sinnvoll sind und wo Grenzen bestehen“, sagt er.

Vom Basissignal bis zum Extra-Feed

In der Distribution bleibt das lineare Signal Rückgrat und Referenzpunkt. Daneben wachsen zielgruppenspezifische Feeds, die Daten- und Taktikaffine ebenso ansprechen wie Gaming-nahe Zuschauer. Zugleich läuft der Content-Fluss inzwischen bilateral: Clubs liefern eigenproduzierte Clips an Medienpartner, umgekehrt erhalten sie von diesen In-Match-Sequenzen für ihre eigenen Kanäle.

„Unsere Basis ist im wahrsten Sinne des Wortes immer das Basissignal“, betont Scholler. „Darauf setzen wir zusätzliche Angebote, die für junge Zielgruppen genauso spannend sind wie für Fans, die seit Jahrzehnten Bundesliga im Fernsehen verfolgen.“

Internationalisierung mit KI

Künstliche Intelligenz ist für Scholler Werkzeug, kein Selbstzweck. Zwei Felder stehen im Fokus: Zum einen die Anreicherung von Metadaten, etwa für das größte Fußballarchiv der Welt, das bis in die 1960er Jahre zurückreicht. KI hilft, Inhalte auffindbar zu machen, Recherchen zu beschleunigen und redaktionelle Workflows zu entlasten. Zum anderen spielt sie eine Rolle in der Internationalisierung, etwa durch automatisierte Untertitelung oder Voiceover. „Viele Fans wollen Inhalte in ihrer Muttersprache konsumieren und wir sehen darin eine große Chance, die Bundesliga weltweit noch zugänglicher zu machen“, sagt Scholler.

Auch die halbautomatische Abseitserkennung mit 3D-Trackingdaten ist ein Beispiel dafür, wie technische Innovation das Produkt verändert. Die erhobenen Daten bilden nicht nur die Grundlage für Regelentscheidungen, sondern eröffnen auch Potenziale für neue Visualisierungen und alternative Broadcasts. Zudem entstehen Schnittstellen zum Gaming, wo reale Sportdaten und virtuelle Erlebniswelten zusammenfließen.

Weniger Reisen, gleiche Qualität

Ein weiterer Entwicklungsstrang betrifft Nachhaltigkeit. In der Lizenzierungsordnung verankert, prägt sie zunehmend auch die Produktionslogik. Remote-Produktionen in der zweiten Liga sind der erste konkrete Schritt, um Reiseaufkommen und Hardware-Transporte zu verringern. „Wir wollen vermehrt CO₂ einsparen. Gleichzeitig machen wir es uns nicht leicht und setzen Remote-Produktionen von Beginn an in einem hohen, komplexen Standard mit mindestens elf Kameras um“, sagt Scholler. Für die Liga ist das ein Praxistest, der zeigen soll, wie Abläufe, Technik und Rollenprofile angepasst werden müssen.

Immersive Erlebnisse im Test

Parallel öffnet die DFL den Experimentierraum in Richtung Immersion. 360-Grad-Produktionen für Headsets wie Apple Vision Pro oder Meta Quest stellen nicht nur Technik, sondern auch Produktfragen: Welche Kommentierung trägt, wie lassen sich Grafiken einbinden, wollen Zuschauer ein kuratiertes Programm oder individuelle Perspektiven? Auch die RevCam ergänzt dieses Spektrum mit unmittelbarer Feldnähe.

„Wir glauben weiterhin an das Gemeinschaftserlebnis Fußball“, sagt Scholler. „Aber wir wollen zusätzlich Angebote schaffen, die personalisierter und interaktiver sind.“ Feedback von Fans soll zeigen, ob interaktive Elemente wie eigene Kamerawahl oder soziale Features Teil des Produkts werden.

Partner mit Expertise

Technologische Entwicklungen verlaufen rasant, weshalb die DFL auf ein offenes Partnernetzwerk setzt. AWS etwa bringt Cloud- und KI-Expertise ein, andere Partner ergänzen in Bereichen wie Automatisierung oder Datenverarbeitung. Gleichwohl bleibt die Governance bei der DFL: Standards sind klar definiert, Spielräume abgesteckt, Abstimmungen früh angelegt. „Wir sind eine Sportliga, keine reine Tech-Firma, deshalb ist die Zusammenarbeit mit Partnern entscheidend. Gleichzeitig behalten wir immer die Verantwortung über das Produkt“, sagt Scholler.

Ein Blick nach vorn

Für die kommenden Jahre sieht Scholler drei Linien: konsequent nahe am Geschehen, persönlicher in der Ansprache und dort, wo sinnvoll, stärker lokalisiert. Technikseitig dürften Tracking, KI-Assistance und Remote-Workflows reifen, produktseitig wird die DFL weiter testen, was dauerhaft ins Angebot gehört und was ein Sonderformat bleibt. „Wir stehen erst am Anfang dieser Reise“, sagt Scholler. „In vier Jahren werden wir erneut über ein verändertes Medienprodukt sprechen. Dann vermutlich noch näher am Spiel, persönlicher in der Ansprache und stärker lokalisiert.“